Lo storico Litterio Villari nella sua opera intitolata "Storia ecclesiastica della città di Piazza Armerina" ha redatto, con una certa acribia, un elenco di chiese appartenenti a Piazza Armerina. Tra le chiese di cui si ignora la localizzazione, emerge quella di San Bartolomeo [1]. Anche lo storico Gaetano Masuzzo inserisce la chiesa rurale nell'elenco di quelle che hanno sito ignoto [2]. Ci adoperiamo, dunque, per ritrovare un bene così prezioso.

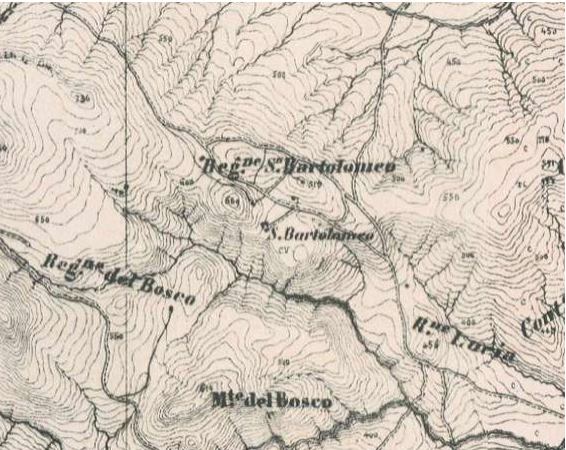

La consultazione di una mappa del XIX secolo [3] ci offre immediatamente la collocazione (ved. fig 2).

Fig. n. 2

Stralcio di mappa del XIX secolo

Nella mappa si può perfettamente notare sia la denominazione "Regione S. Bartolomeo" sia un caseggiato indicato con la dicitura "S. Bartolomeo" (coordinate geografiche: 37°27'36.1"N 14°26'04.0"E); detta regione viene indicata come appartenente al territorio di Piazza Armerina. Il territorio, attualmente, appartiene al Comune di Aidone, ma all'epoca era un'isola di proprietà della comunità armerina. La zona, solcata dalla strada provinciale 35 b, è periferica sia rispetto ad Aidone sia rispetto a Piazza Armerina, ma è ben conosciuta dagli abitanti di Valguarnera, i quali ancora oggi la chiamano, per l'appunto "San Bartolo", pur non sapendo, i più, che si tratti di una chiesa rurale. Ciò spiega, comunque, il motivo per cui gli abitanti di Piazza Armerina e degli altri paesi abbiano perso la collocazione del bene storico. Esattamente dove indicato in mappa, oggi, esiste un fabbricato che ha orientamento est-ovest. I contadini del luogo ci parlano della presenza di una cappella interna alla masseria, che apparteneva alla Contessa Mormino Penna originaria di Scicli. Nei ricordi degli anziani, addirittura, davanti alla chiesetta anche se dismessa ci si faceva il segno della croce.

In seguito a un sopralluogo, riusciamo a trovare l'edificio di culto (vd. figg. 3 a, b, c). Il prospetto, osservato dal lato sud, si rivela essere proprio quello di una chiesa campestre (vd. figg. 4 a, b, c, d). Sul concio di volta del portale è incisa una data: 1786 (vd. fig. 5): molto probabilmente è riferibile all'anno in cui la costruzione è stata completata. L'interno, ormai in rovina, è stato diviso in vari ambienti e adibito ad abitazione.

La masseria di San Bartolomeo, lato nord

Fig. 3 b

La masseria di San Bartolomeo, particolare visto dal lato sud

Fig. 3 c

La masseria di San Bartolomeo, particolare dell'interno

Fig. 4 a

Chiesa rurale di San Bartolomeo, facciata, lato sud

Fig. 4 b

Chiesa rurale di San Bartolomeo, facciata, lato est

Fig. 4 c

Chiesa rurale di San Bartolomeo, facciata, lato nord (retro)

Fig. 4 d

Chiesa rurale di San Bartolomeo, facciata, angolo nord-est

Fig. 5

Chiesa rurale di San Bartolomeo, particolare del prospetto

Ma a quale San Bartolomeo era dedicata la chiesa? San Bartolomeo Apostolo? Perché no. Ma la presenza di un dipinto nella cattedrale di Piazza Armerina, raffigurante San Bartolomeo Trigona, ci induce a ipotizzare che l'edificio di culto fosse intitolato proprio a quest'ultimo. Del resto, la famiglia Trigona è tra le più rappresentative nell'araldica armerina. Lo storico Masuzzo, in merito, ci suggerisce che <<due alti ecclesiastici membri della famiglia Trigona,

l'arcivescovo di Siracusa Matteo Trigona (1679-1753) e Padre Vespasiano Trigona

S.J. (1692-1761) [...] diffusero il culto del Santo in tutta la Sicilia orientale

nel secolo XVIII>> [4]. Si può ipotizzare che la chiesa rurale settecentesca sia stata eretta da un membro della famiglia Trigona.

La zona, ad ogni buon conto, era già considerata sacra in quanto nei pressi vi era un'antichissima cappella ormai ridotta a un cumulo di pietre tegole sparse per un'ampia area di terra (vd. fig. 6). La probabile denominazione è Santa Lucia. Il ricordo è sia vivamente conservato nella memoria di chi, da più generazioni, abita nel territorio (la zona viene denominata dagli anziani "Santa Lucia") sia impresso nella carta storica ottocentesca già menzionata (vd. fig. 7). Sicuramente era un luogo molto frequentato ab antiquo, data la presenza anche di una grande fontana tutt'ora in funzione (vd. fig. 8).

Rimangono, ad ogni buon conto, da effettuare ulteriori studi in merito e si auspicano dei lavori di restauro urgenti con l'ovvio finanziamento pubblico.

Fig. 6

Ruderi della cappella rurale di Santa Lucia

Fig. 7

Stralcio di mappa del XIX secolo. Cappella rurale di Santa Lucia segnata in mappa con la freccia rossa (purtroppo non è precisato che sia una cappella) e dicitura "Re.ne Lucia" cioè "Regione Lucia"

Fig. 8

Abbeveratoio della "Regione Lucia"

Note

[1] Villari Litterio, Storia ecclesiastica della città di Piazza Armerina Messina, Società Messinese di Storia Patria, 1988 p. 80.

[2] https://www.cronarmerina.it/storia-ecclesiastica/100-chiese/item/1256-le-100-chiese-di-piazza-10

[3] https://maps.arcanum.com/en/synchron/europe-19century-secondsurvey/?bbox=1439607.2204723917%2C4446935.937027866%2C1645375.7006160864%2C4597669.756806234&layers=158%2C164

[4] Si veda l'articolo di blog pubblicato al seguente link: https://www.cronarmerina.it/ricerche-storiche/ecclesiastici/item/1803-quadro-di-s-bartolomeo-trigona-in-cattedrale

Autore

Filippo Salvaggio

Ringraziamenti

Si ringraziano il dott. Alfonso Gambacurta per la preziosa collaborazione e i signori Lorenzo Scarlata e Carlo D'Angelo per il valido e decisivo aiuto. Si ringrazia, infine, il signor Michelangelo Di Fede, presidente della Pro Loco di Valguarnera.

Commenti

Posta un commento